Biopesticidi a base di RNA: risparmio energetico e sicurezza ambientale

DOI 10.12910/EAI2025-055

di Salvatore Arpaia, Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica verde, Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali - ENEA

Nell’ambito del Green Deal, la Commissione Europea ha proposto di ripristinare gli ecosistemi danneggiati entro il 2050, riducendo del 50% l’uso dei pesticidi chimici entro il 2030. L’agricoltura intensiva richiede molta energia, soprattutto per la produzione e l’uso in campo di pesticidi, con impatti ambientali significativi. La ricerca si sta orientando verso soluzioni più sostenibili come i prodotti di origine biologica e le biotecnologie verdi, in particolare l’RNA interferente (RNAi), una tecnica innovativa per proteggere le colture in modo mirato e sicuro. In Europa, la normativa sui biopesticidi basati sulla tecnologia RNAi è ancora da definire, ma questo approccio rappresenta una promettente alternativa ecocompatibile per il futuro dell’agricoltura.

Nel giugno 2022, nell'ambito del green deal, la Commissione Europea ha adottato una proposta per ripristinare gli ecosistemi danneggiati e recuperare la natura, dai terreni agricoli, ai mari, alle foreste e agli ambienti urbani, entro il 2050. Fra le misure da attuare a tal fine, la Commissione auspica la riduzione del 50% l'uso e il relativo rischio dei pesticidi chimici, nonché la dismissione dei pesticidi più pericolosi, entro il 2030. Insieme ai rischi per l’ambiente, la salute umana e la sicurezza degli alimenti, l’uso massiccio di prodotti chimici di sintesi aggrava in maniera sensibile il fabbisogno energetico e l’emissione di CO2 del settore agricolo

Gli agroecosistemi sono degli ecosistemi modificati dall’uomo per massimizzare le rese di una singola specie, normalmente uniforme dal punto di vista genetico. Una delle conseguenze di questa ‘forzatura’ della biologia delle piante coltivate, è una certa sensibilità alle avversità di tipo biotico o abiotico; la persistenza di questo disegno innaturale dell'ecosistema implica l'uso di fonti complementari di energia per sostenere le produzioni e per controllare la crescita e lo sviluppo di componenti indesiderati della comunità (e.g. patogeni, fitofagi ed erbe infestanti). Questo fabbisogno energetico aggiuntivo dovuto alla produzione ed all’uso dei pesticidi riduce sostanzialmente l'efficienza energetica delle coltivazioni rispetto ai sistemi naturali. Va inoltre ricordato che la necessità dell'impiego di macchine agricole e pesticidi dipende ancora dalla disponibilità di combustibili fossili come fonte energetica più comune (oltre il 95%), in contrasto con i valori-obiettivo in materia di energie rinnovabili fissati dall’Unione Europea per far sì che almeno il 27 % del consumo finale di energia entro il 2030 provenga da energia ricavata da fonti rinnovabili.

Costi diretti e indiretti per l’uso dei pesticidi

Sebbene i costi energetici diretti per l’uso in campo di pesticidi varino notevolmente a seconda delle colture, per l’Italia si stima che il solo settore orticolo richieda annualmente circa 2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) con un’emissione di circa 5 milioni di tonnellate di CO2. Inoltre, i costi indiretti legati alla produzione di pesticidi, attrezzature agricole, e fertilizzanti comprendono circa il 90% dell'energia utilizzata in agricoltura.

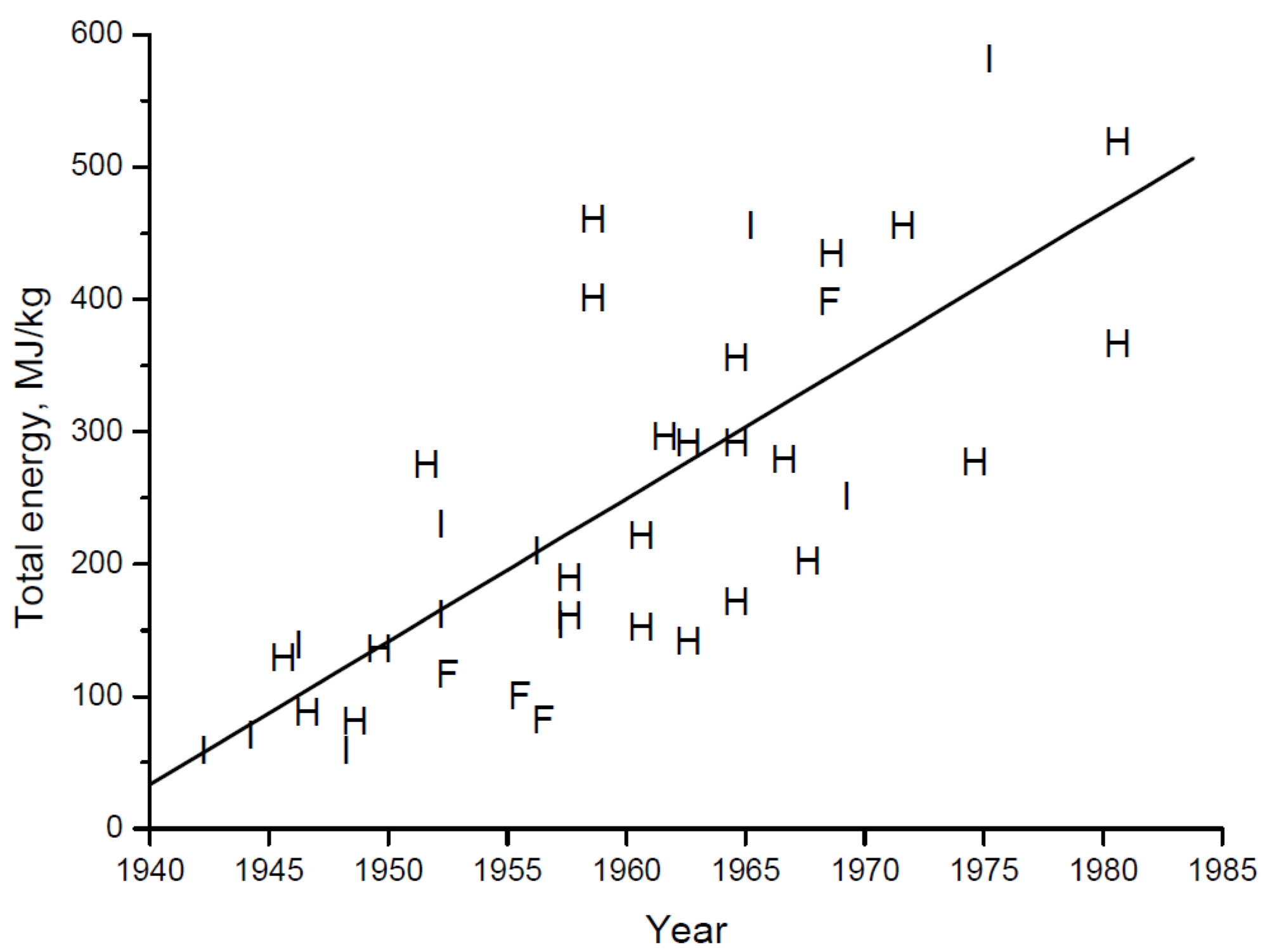

La produzione di pesticidi richiede un elevato consumo energetico, con stime che variano tra il 17% e il 26% del consumo finale di energia per l'agroindustria e tra il 2,8% e il 5% per il solo settore agricolo. La produzione di insetticidi richiede in media l’impiego di oltre 200 MJ/kg di principio attivo; in particolare, nel settore della produzione di vegetali freschi in campo e in serra riscaldata il consumo di energia per i fitosanitari e per la lavorazione del terreno aumenta in maniera significativa, raggiungendo valori di 6000-7000 MJ/Ha. Il consumo energetico necessario per la produzione industriale di nuove molecole chimiche è aumentato in maniera esponenziale nel corso degli anni (Figura 1).

L'uso di pesticidi è aumentato del 70% tra il 2000 e il 2022, con le Americhe che rappresentano la metà dell'uso globale di pesticidi nel 2022. Le emissioni di gas serra dai sistemi agroalimentari sono aumentate del 10% tra il 2000 e il 2022 (FAO, 2024).

Le considerazioni sui costi in termini energetici ed ambientali dell’uso, comunque ancora necessario, dei pesticidi in agricoltura spingono urgentemente verso la ricerca di mezzi innovativi a minore impatto per la difesa fitosanitaria in un contesto di aumentata pressione causata dagli stress biotici come conseguenza del cambiamento climatico e dalla continua comparsa di specie aliene invasive nei nostri territori (Ismail et al., 2025).

Nonostante gli sforzi che si stanno compiendo, particolarmente nell’area europea, per ridurre gli impatti energetici ed ambientali della difesa fitosanitaria, è evidente la necessità di innovazioni in questa area che possano contribuire a velocizzare il processo di sostenibilità delle attività agricole. In campo fitoiatrico è stato promosso lo sviluppo di prodotti fitosanitari definiti a basso rischio, caratterizzati da un basso impatto tossicologico e ambientale come estratti vegetali, microorganismi o semiochimici.

La ricerca su nuove biotecnologie

La ricerca si sta concentrando anche su nuove biotecnologie come l’RNA interferente (RNAi), che sfrutta un meccanismo naturale di silenziamento genico per difendere le piante da patogeni e insetti dannosi, producendo principi attivi altamente specifici e sicuri. La biomolecola chiave per l’attivazione del processo è un RNA a doppia elica (dsRNA) che agisce in natura per proteggere gli organismi eucarioti da agenti esterni, ad esempio i virus. Le possibilità applicative della tecnica del RNAi alla difesa fitosanitaria riguardano l’opportunità di silenziare geni fondamentali per lo sviluppo di patogeni o insetti fitofagi in modo da impedire i danni alle coltivazioni o alla salute umana ed animale. Un dsRNA può essere disegnato in laboratorio in modo complementare a qualsiasi gene di interesse da silenziare, se il genoma dell’organismo bersaglio è noto, in quanto il dsRNA opportunamente sintetizzato è in grado di identificare in maniera univoca la sequenza di RNA messaggero da silenziare, con la conseguenza di bloccare la produzione di una particolare proteina.

Le tecniche che finora hanno condotto a prodotti già applicati a livello commerciale possono essere raggruppate in due approcci: il silenziamento indotto dalla pianta ospite (host induced gene silencing, HIGS) che prevede la modificazione genetica di una specie coltivata o il silenziamento genico indotto tramite un trattamento fitosanitario (spray induced gene silencing, SIGS). Ibridi di mais ottenuti applicando l’approccio HIGS sono disponibili per la coltivazione in campo già da qualche anno negli USA; in Europa, come noto, l’applicazione di piante geneticamente modificate per coltivazione incontra molte resistenze e la loro coltivazione rimane confinata alla penisola iberica. Le industrie stanno mirando all’utilizzo del RNAi per produrre un insetticida di origine biologica da utilizzare come un tradizionale spray sulle colture in campo; il primo insetticida a base di dsRNA (Ledprona®), è stato approvato negli USA nel 2023. Il meccanismo di azione specifico e la bassa persistenza nell’ambiente degli acidi nucleici, che vengono rapidamente degradati in campo, rappresentano notevoli proprietà intrinseche di compatibilità ambientale di queste molecole. Inoltre, poiché gli acidi nucleici sono naturalmente presenti in tutti gli alimenti, nei mammiferi sono sviluppate una serie di barriere istologiche e fisiologiche che rendono estremamente improbabili effetti negativi sulla salute umana (OECD, 2024).

Le attività ENEA

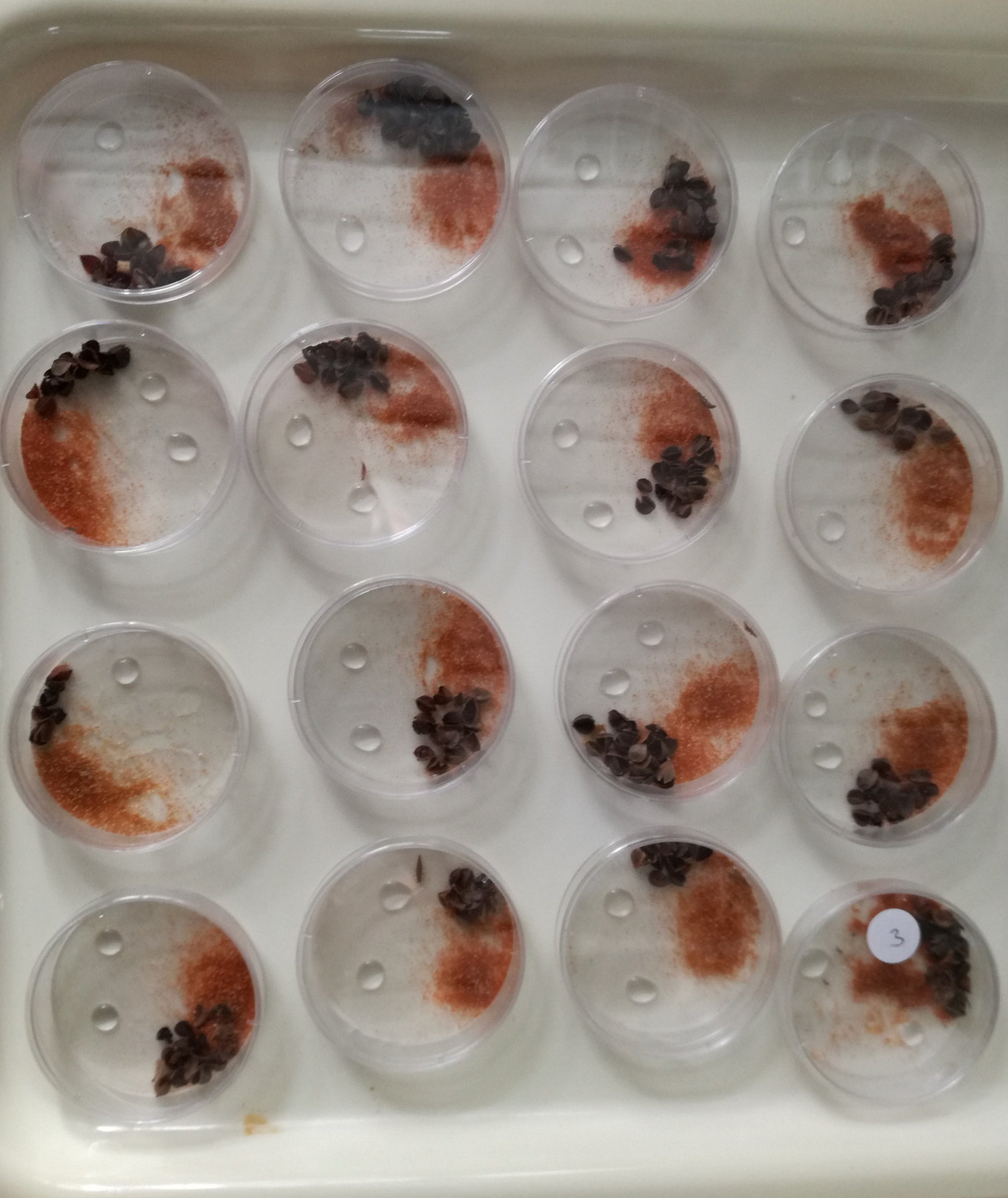

Presso i laboratori TERIN in Trisaia sono in corso attività di ricerca volte allo sviluppo di una molecola di dsRNA attiva contro un insetto invasivo di origine africana, il coleottero Aethina tumida, che sta causando ingenti danni all’apicoltura in Calabria e che recentemente è stato rinvenuto anche in Sicilia. Per consentire la finalizzazione di questo sistema modello, l’ENEA ha destinato il finanziamento ricevuto tramite il 5x1000 per l’anno 2023. In particolare, si stanno studiando da un lato la specificità di azione delle molecole esclusivamente contro gli insetti bersaglio e dall’altro il perfezionamento della produzione di dsRNA attraverso un percorso di bioraffineria tramite la fermentazione di colonie di ceppi non patogeni del batterio Escherichia coli. L’obiettivo finale sarà quello dell’ottenimento di un biopesticida a base molecolare efficace nell’uso ed efficiente nel sistema di produzione.

Dal punto di vista legislativo, negli USA i prodotti a base di dsRNA sono già considerati come biopesticidi; questa speciale categoria di prodotti non è contemplata dalla legislazione dell’Unione Europea, pertanto l’approvazione di questi prodotti dovrà essere valutata considerando gli stessi requisiti e i dati sperimentali a supporto stabiliti dalle normative vigenti, come avviene per i tradizionali prodotti di sintesi. Come previsto dal quadro legislativo, la valutazione della sicurezza del prodotto finale, inclusi coformulanti, coadiuvanti, nanomolecole, insieme a quella del principio attivo, è necessaria l’espressione di un parere favorevole all’uso commerciale. Il Regolamento n. 1107/2009/CE prevede che la Commissione possa adottare documenti di orientamento tecnici, come già avvenuto per feromoni e prodotti microbiologici per semplificare l’iter di approvazione per i prodotti a basso rischio; un documento che prenda in considerazione l’RNAi non è però ancora stato elaborato.

La tecnologia del RNAi rappresenta un’opportunità promettente per un’agricoltura più sostenibile, l’approfondimento delle valutazioni di rischio specifico, anche con l’appoggio delle crescenti opportunità offerte dalla bioinformatica, ne potrà ulteriormente rafforzare il suo ruolo futuro.

Bibliografia

FAO. 2024. Pesticides use and trade – 1990–2022. FAOSTAT Analytical Briefs, No. 89. Rome.

Green, 1987. Energy in pesticide manufacture, distribution and use. In: Energy in World Agriculture. No. 2, 166-177

Ismail M, Rodriguez-Saona C, Arpaia S, Costi E, 2025. Editorial: Latest research advances in biology, ecology, and integrated pest management of invasive insects. Front. Agron. 7:1621134.doi: 10.3389/fagro.2025.1621134

OECD, 2023. Considerations for the Human Health Risk Assessment of Externally Applied dsRNA Based Pesticides Series on Pesticides No. 110, 99 pp.