Comprendere il nexus acqua, energia e cibo

DOI 10.12910/EAI2025-038

di Luigi Petta, Gianpaolo Sabia, Laboratorio Tecnologie per la Gestione Circolare di Acqua e Reflui - ENEA; Nicola Colonna, Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibili - ENEA; Girolamo Di Francia Laboratorio Energia e Data Science - ENEA

La forte interconnessione tra il settore energetico, l'agricoltura e il settore idrico determina l’esigenza di adottare strategie condivise di gestione per governare i meccanismi di competizione per l’allocazione della risorsa idrica. Tali meccanismi si acuiscono soprattutto nella stagione estiva quando ad un calo delle precipitazioni corrispondono picchi di richiesta idrica dall’agricoltura e, contestualmente, si rilevano maggiori fabbisogni energetici per le esigenze di raffreddamento dei sistemi di produzione energetica, oltre ai maggiori fabbisogni dei settori residenziale e produttivo.

Le interconnessioni tra il sistema idrico integrato, il sistema energetico ed il sistema agricolo – alla base del cosiddetto Water-Energy-Food (WEF) Nexus – rappresentano un aspetto cruciale da considerare nella pianificazione degli usi delle risorse idriche al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, l’efficienza e la sicurezza energetica, la sostenibilità ambientale, la competitività economica, l’innovazione tecnologica, la produzione e la trasformazione alimentare. In riferimento al contesto italiano tale esigenza viene richiamata nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC, 2024) e nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC, 2023), alla luce degli obiettivi sanciti dalle politiche comunitarie in termini di sostenibilità, sicurezza energetica, gestione responsabile delle risorse idriche e produttività dei sistemi.

Secondo i dati pubblicati nel database europeo Eionet, nel 2017 [1], la stima per i prelievi idrici in Italia ammonta a 39 miliardi di m3, con l’agricoltura che si conferma il settore più idroesigente, seguito dagli usi civili, dalla produzione industriale e dalla produzione di elettricità (a cominciare dal raffreddamento delle centrali termoelettriche). Dal punto di vista dei consumi energetici il settore agricolo richiede 6,3 TWh (Terna, 2023) pari al 2% dei consumi nazionali (287,4 miliardi di kWh) [2].

Idroelettrico e fonti rinnovabili

In Italia, la produzione di energia elettrica è caratterizzata da una crescente quota di fonti rinnovabili, con particolare attenzione all’idroelettrico, che rappresenta circa il 15-20% del mix energetico nazionale. Le centrali idroelettriche sfruttano bacini, fiumi e invasi artificiali e pertanto il livello di produttività di tali fonti energetiche risulta fortemente sensibile alla disponibilità di risorse idriche, che possono variare a causa della siccità e dei cambiamenti climatici. La dipendenza dalle risorse idriche riguarda anche al settore termoelettrico, che richiede acqua per il raffreddamento degli impianti. Il consumo di acqua dolce da parte del sistema energetico nazionale (SEN), soprattutto per il raffreddamento e la produzione di vapore in centrali termoelettriche, corrispondente a circa il 5% del fabbisogno idrico totale nazionale riferito al 2017.

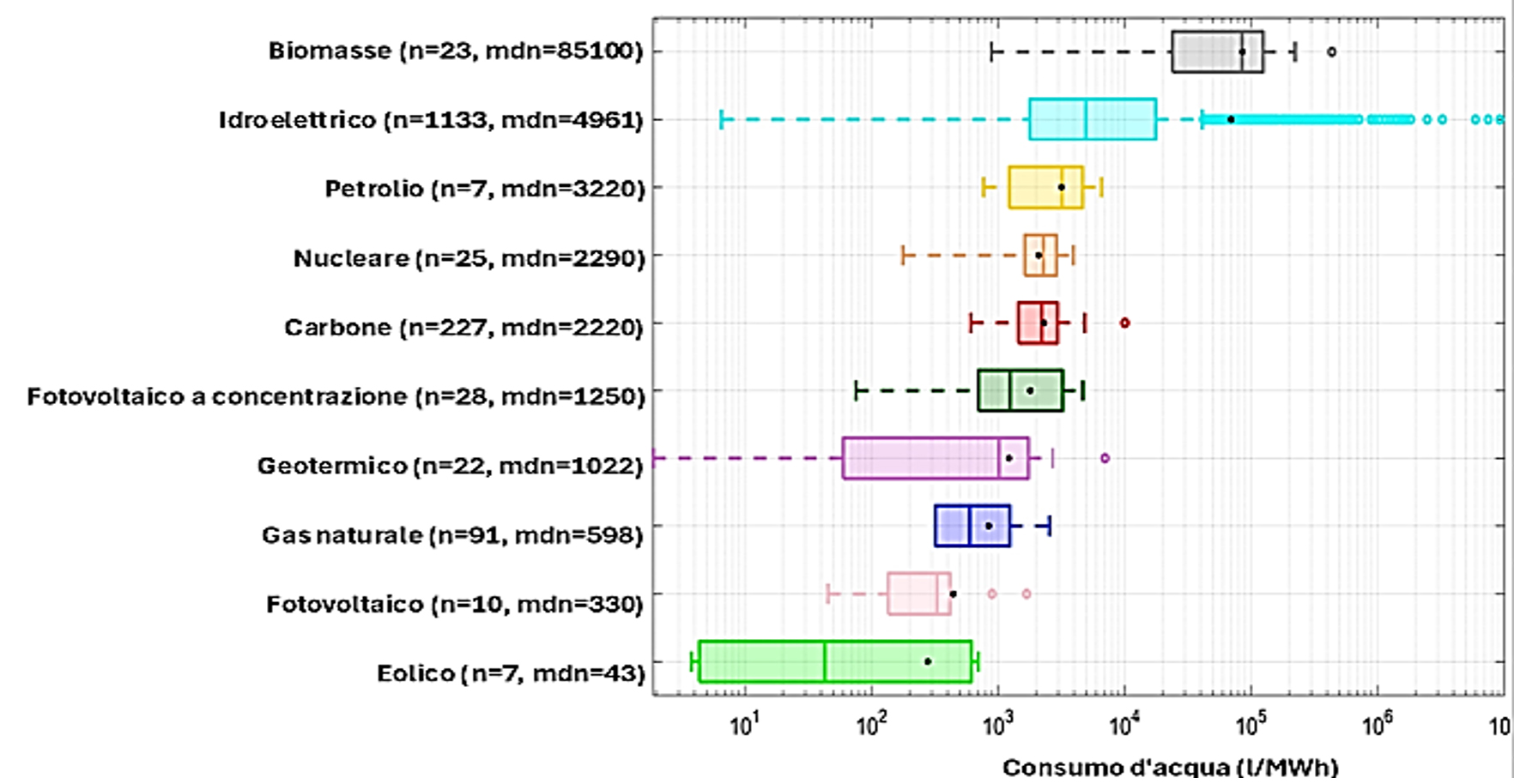

La Figura 2 evidenzia i consumi di acqua sottesi dalle diverse tecnologie di generazione di energia, evidenziando l’importanza della risorsa idrica per il settore energetico nazionale sia per il mix energetico attuale sia per gli scenari di sviluppo futuri, caratterizzati da una incidenza crescente delle FER.

La vulnerabilità del settore energetico

La vulnerabilità del settore energetico rispetto alla disponibilità di risorsa idrica si evidenzia soprattutto nei periodi di siccità prolungata, con possibili criticità nella gestione degli invasi legate alla salvaguardia degli usi prioritari (potabile e irriguo), ponendo a rischio tanto le produzioni agricole quanto gli obblighi produttivi dei gestori idroelettrici. In molti casi, inoltre, gli eventi siccitosi impongono l’adozione di pratiche alternative di approvvigionamento energivore (es. dissalazione, pompaggi).

Negli ultimi anni sono stati registrati prolungati periodi di scarse precipitazioni che hanno determinato situazioni di emergenza idrica in gran parte del territorio nazionale, in particolare nell’estate 2003 così come nel 2017, sino alla più recente crisi del 2022. In quest’ultima occasione, si è rilevato un calo di circa il 37% della produzione di energia idroelettrica rispetto all’anno precedente (30 miliardi di kWh prodotti a fronte dei 45 miliardi di kWh del 2021 [2]). Analoghe criticità hanno interessato le centrali termoelettriche, che rappresentano la principale fonte di elettricità del Paese (50,6% della potenza installata totale), con il fermo temporaneo di 5 grandi centrali dovuto alla magra del Po dell’estate 2022.

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato (SII), i consumi elettrici ascrivibili a tale settore ammontano a circa 7 TWh/anno, ovvero il 3% del consumo elettrico annuo italiano. Considerando le singole componenti si stima per il servizio acquedotto un consumo energetico annuale di 4350 GWh, di 577 GWh per il servizio fognatura e 2337 GWh per il servizio depurazione.

Emerge, quindi, anche per tale settore il carattere di sistema altamente energivoro [4].

I dati riportati evidenziano la forte interconnessione tra il settore energetico, l'agricoltura e il settore idrico, da cui discende la necessità di strategie condivise di gestione al fine di governare i meccanismi di competizione per l’allocazione della risorsa idrica, che si acuiscono soprattutto nella stagione estiva in cui ad un calo delle precipitazioni corrispondono picchi di richiesta idrica da parte dell’agricoltura e, contestualmente, si rilevano maggiori fabbisogni energetici (per le esigenze di raffreddamento delle centrali termoelettriche ed i fabbisogni degli impianti idroelettrici, oltre ai maggiori fabbisogni dei settori residenziale e produttivo).

Il nesso Water-Energy-Food

In linea con il nesso Water-Energy-Food diviene, quindi, essenziale in sede di pianificazione un approccio innovativo di tipo organico e non più settoriale, in grado di combinare la salvaguarda del bilancio idrico e la sicurezza energetica e produttiva, nel quadro dei cambiamenti climatici in atto.

ENEA, nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico nazionale (RdS - PTR 2025-2027), nel progetto 1.11 “Risorsa idrica e sistema energetico” - Work Package 3 “Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per la salvaguardia della risorsa idrica”, punta a sviluppare metodologie di analisi e di valutazione finalizzate a mettere in luce, a livello macro-territoriale, le interconnessioni tra SEN, SII e settore agricolo, tenendo conto del bilancio idrico, dei livelli di stress idrico a livello di bacino e dei fabbisogni energetici connessi al sistema produttivo. Tra le attività previste, il progetto si propone di effettuare un focus del settore depurativo, al fine di valutare il potenziale di produzione di acque reflue non convenzionali riutilizzabili a sostegno della domanda dei settori produttivi alleviando così le pressioni sulle risorse primarie. Di fatto, tra le principali strategie di mitigazione e contrasto dei fenomeni di carenza idrica, tese a garantire la sicurezza alimentare ed energetica, il riutilizzo degli effluenti degli impianti di depurazione municipali assume un ruolo chiave. Questi vanno considerati come veri e propri “processi produttivi” in grado di garantire risorsa idrica quantitativamente rilevante e, soprattutto, con volumi pressoché costanti nel tempo ed un livello di qualità fit-for-purpose, cioè modulabile in base alle effettive esigenze d’uso.

La rilevanza del contributo del settore depurativo rispetto alle richieste del comparto agricolo emerge già dal raffronto tra i quantitativi di acque reflue depurate ed i fabbisogni idrici per scopi irrigui. Secondo una valutazione ENEA, riportata nel Blue Book 2024 [5], in Italia si contano 3.678 impianti al servizio di agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti con una volumetria complessiva di effluenti depurati di circa 5,9 miliardi di metri cubi all’anno che, se destinate al comparto agricolo, sarebbero in grado di soddisfare il 53% del fabbisogno irriguo nazionale.

Il riutilizzo delle acque reflue

In relazione al tema del riutilizzo delle acque reflue occorre inoltre considerare le recenti evoluzioni del contesto normativo di riferimento, rappresentate dal Regolamento EU 2020/741, applicato a partire da giugno 2023 e riportante le prescrizioni minime per la qualità dell’acqua da destinare a riutilizzo agricolo e le disposizioni sulla gestione dei rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente. Ai fini della valutazione dei rischi, il regolamento prevede di considerare anche i contaminanti emergenti e le microplastiche ed a tale tematica il sopra menzionato progetto 1.11 RdS dedica specifiche attività di rilevamento e caratterizzazione analitica su effluenti depurati, nonché prove di laboratorio finalizzate alla valutazione dei rischi eco-tossicologici derivanti dall’esposizione ai contaminanti emergenti ed alla valutazione di possibili tecnologie per la loro rimozione, valutando gli impatti sul settore della depurazione e le relative esigenze di investimento. Del resto, il comparto depurativo dovrà presto adeguarsi e prevedere cicli di trattamento idonei a rimuovere tali inquinanti, finora non considerati dalla normativa di settore, in base a quanto previsto dalla nuova Direttiva EU 3019/2024 sul trattamento delle acque reflue urbane e industriali.

Inoltre, per indagare le esigenze del settore agroalimentare, nel corso del progetto saranno monitorati i bilanci idrici ed energetici di alcune aziende target ad elevata idro-esigenza afferenti a settori quali l’orticolo, fiore all’occhiello della nostra agricoltura, strettamente dipendente dalla quantità e qualità dell’acqua non solo nella fase di coltivazione ma anche nei processi di lavorazione e confezionamento.

Il progetto nel suo complesso intende, quindi, ricavare elementi valutativi del WEF Nexus per i settori indagati in modo da facilitare e promuovere, in tali contesti, approcci alla gestione delle risorse maggiormente sostenibili nella prospettiva dei cambiamenti climatici e a garanzia della sicurezza energetica ed alimentare.

Bibliografia

[1] Troppa o troppo poca: l’acqua in Italia in un clima che cambia 2023. Italy Climate Report.

[2] Dati statistici sull’energia elettrica in Italia. Terna 2023.

[3] Yi Jin, Paul Behrens, Arnold Tukker, Laura Scherer, 2019: Water use of electricity technologies: A global meta-analysis, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 115, 2019, 109391, ISSN 1364-0321,

https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109391.

[4] Mancusi L., Morandi S., Volonterio M., Giudici F., 2018: Efficienza energetica del servizio idrico integrato, Rdse Area "Efficienza energetica e risparmio di energia negli usi finali elettrici ed interazione con altri vettori energetici”.

[5] BLUE Book 2024: Servizio idrico integrato e filiera estesa dell’acqua. Utilitatis.