L’agrivoltaico sostenibile tra ricerca, esperienze e paesaggi

DOI 10.12910/EAI2025-045

di Alessandra Scognamiglio, Simona De Iuliis, Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Sezione Supporto Tecnico Strategico - ENEA; Paola Delli Veneri Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Divisione Solare Fotovoltaico - ENEA

L'agrivoltaico sostenibile rappresenta un'innovativa sinergia tra produzione di energia rinnovabile e agricoltura, con benefici per l'ambiente e l'economia locale. La ricerca sta perfezionando soluzioni tecnologiche per ottimizzare l'integrazione tra fotovoltaico e coltivazioni, mentre le esperienze sul campo dimostrano la fattibilità del modello. L'impatto sul paesaggio è una sfida da gestire con una progettazione attenta, favorendo armonia visiva e tutela del territorio.

L’agrivoltaico, e cioè la combinazione sulla stessa unità di suolo di generazione energetica da fotovoltaico e di produzione agricola, costituisce un approccio fondamentale per conseguire gli obiettivi energetici stabiliti nell’ambito delle politiche energetiche nazionali e segnatamente dal PNIEC (131 GW di rinnovabili al 2030, di cui circa il 60% - 79 GW - di solare, aggiornamento luglio 2024). Tale approccio è anche oggetto di una specifica misura di incentivazione, che prevede un investimento di 1,1 miliardi di euro per la realizzazione di circa 1,1 GW di agrivoltaico.

Impatto visivo sul paesaggio

Tuttavia, nonostante i molti benefici associati all’impiego di questo approccio - oramai riconosciuto in ambito internazionale come fondamentale strumento a supporto del miglioramento della resilienza del settore agricolo in vista degli effetti negativi del cambiamento climatico - la sua implementazione incontra ancora resistenze legate principalmente alle visibili trasformazioni che l’inserimento dell’agrivoltaico induce sul paesaggio. Sebbene in generale meglio percepito dalle comunità rispetto al semplice fotovoltaico a terra, la necessità di “coprire” vaste porzioni di suolo con moduli fotovoltaici incontra resistenze legate all’impatto visivo delle realizzazioni, ed anche alla stessa esperienza spaziale dello spazio che questi impianti occupano.

In ENEA a partire dal 2021 si è lavorato alla costruzione del concetto di “Agrivoltaico Sostenibile”, in una visione che declina la dimensione energetica e quella agricola in un dominio comune e percepibile, che è quello del paesaggio.

Dunque, sostenibili sono quegli interventi che supportano una trasformazione sostenibile del paesaggio, valorizzando il potenziale ecologico di una certa area.

In accordo con i principi dell’Ecologia del Paesaggio, il paesaggio può essere considerato un sistema di segni, che costituisce l’immagine visibile di una struttura funzionale caratterizzata da un comportamento ecologico. Una variazione nell’aspetto del paesaggio corrisponde ad una modifica di un certo parametro ambientale, che può essere misurata ricorrendo a specifici metodi ed indicatori; ad esempio, un paesaggio che da verde diventa giallo può indicare un incremento di siccità in una certa zona. In altre parole, le variazioni delle grandezze ambientali trovano una forma visibile nelle trasformazioni del paesaggio.

Se questo è il tema generale, è necessario elaborare strumenti di analisi e metodologici orientati al progetto, che supportino la diffusione degli impianti agrivoltaici, in una logica “sistemica” che legga il singolo impianto come un sottosistema ecologico e spaziale del paesaggio stesso, ed includente a sua volta i sottosistemi di cui esso si compone (ad esempio il suolo, le strutture di supporto, i moduli, le stesse colture, etc.). Ed inoltre è necessario caratterizzare le trasformazioni indotte dalla presenza dell’agrivoltaico alle varie scale, quella del singolo sistema agrivoltaico, ed alla scala del paesaggio al quale esso appartiene, ed a tal fine è necessario disporre anche di dati sperimentali che possano supportare buone pratiche.

In questa direzione si sono mosse alcune delle attività di ricerca che sono state finanziate nell’ambito del progetto “Fotovoltaico ad alta efficienza” del Piano Triennale di Realizzazione 2022-2024 della Ricerca di Sistema Elettrico. Gli studi hanno avuto l’obiettivo di orientare il progetto di sistemi agrivoltaici secondo criteri di sostenibilità che possano consentire prestazioni ottimali e in modo che la inevitabile conseguente trasformazione del paesaggio possa essere anch’essa sostenibile.

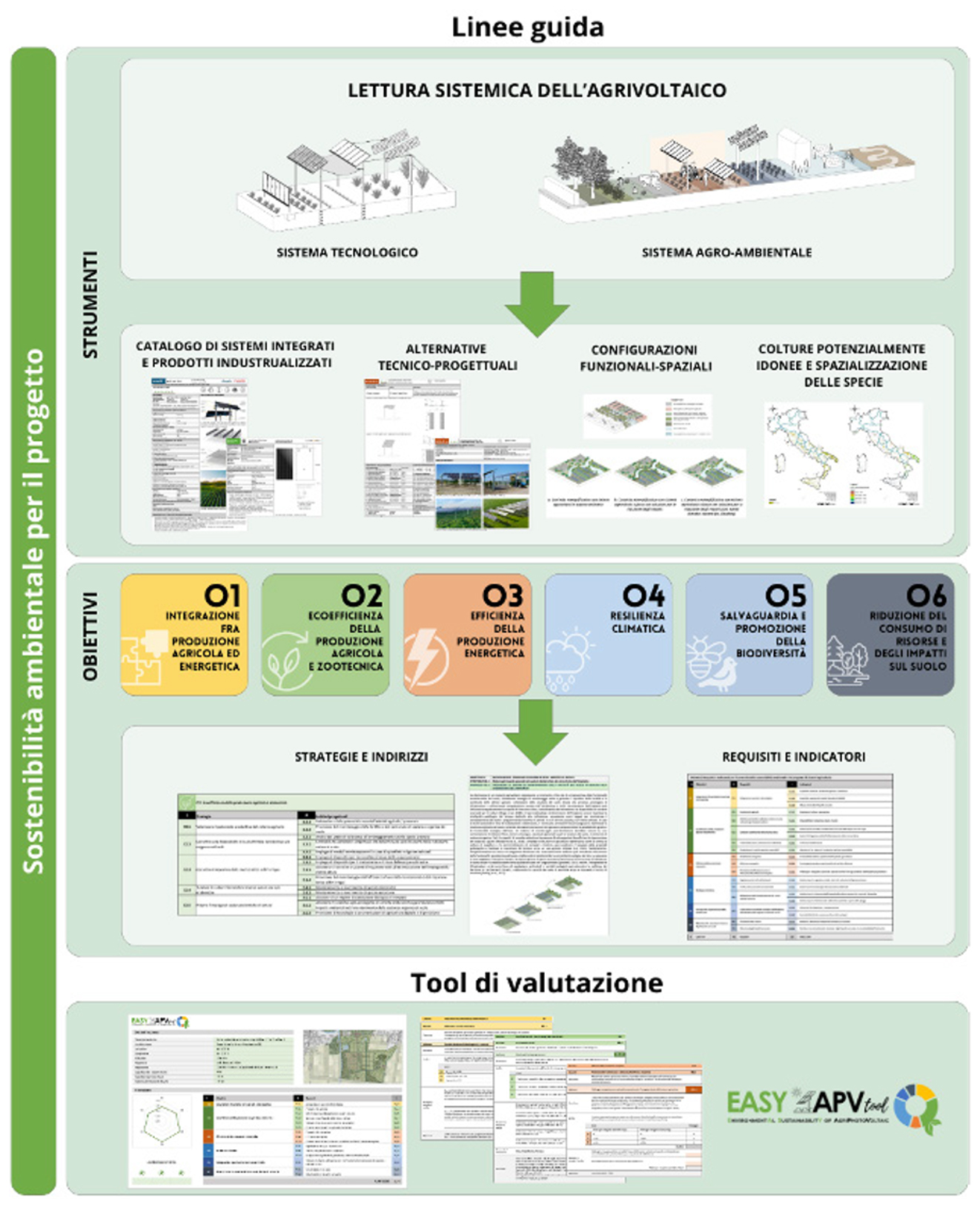

In entrambi i casi il risultato della ricerca è stato tradotto in linee guida: linee guida per la sostenibilità ambientale del progetto dei sistemi agrivoltaici e linee guida per la localizzazione e l’integrazione paesaggistica degli impianti agrivoltaici.

Linee guida per la sostenibilità ambientale del progetto di sistemi agrivoltaici

Le Linee guida per la sostenibilità ambientale del progetto di sistemi agrivoltaici sono state sviluppate dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura (DiARC), in collaborazione con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e con ENEA. Un significativo contributo è stato fornito dall’Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile (AIAS) che ha garantito un confronto costante durante lo svolgimento dell’attività di ricerca.

Le linee guida hanno l’obiettivo di definire approcci e metodi finalizzati alla costruzione di strumenti di supporto alla fase di impostazione, concezione e di verifica dei livelli di sostenibilità ambientale del progetto di sistemi agrivoltaici. Sono rivolte a progettisti, imprenditori agricoli, aziende e decisori per supportare i processi decisionali nell’ambito della progettazione di sistemi agrivoltaici rispondenti a obiettivi di sostenibilità ambientale. I sistemi agrivoltaici, infatti, devono essere concepiti e verificati in base a specifiche prestazioni ambientali e tecnologiche per favorire l’equilibrio degli ecosistemi e degli habitat, per il contenimento della pressione antropica sul paesaggio ambientale, per l’utilizzo di sistemi di risorse rinnovabili e naturali e per la riduzione degli impatti climatici che coinvolgono i fattori produttivi.

I principali contenuti delle Linee guida riguardano:

- l’inquadramento dei sistemi agrivoltaici in relazione agli aspetti di sostenibilità ambientale per il progetto, nonché rispetto al quadro normativo vigente;

- la lettura sistemica del sistema tecnologico e del sistema agro-ambientale che caratterizzano i sistemi agrivoltaici;

- la spazializzazione delle colture potenzialmente adatte ai sistemi agrivoltaici in Italia;

- la sistematizzazione di un Catalogo di sistemi integrati e prodotti industrializzati per impianti agrivoltaici;

- la schedatura di alternative tecnico progettuali per la realizzazione di sistemi agrivoltaici;

- la definizione di obiettivi, strategie e indirizzi per la sostenibilità ambientale del progetto di sistemi agrivoltaici;

- la predisposizione di un sistema di requisiti e di indicatori ambientali e tecnologici per la rispondenza agli obiettivi di sostenibilità di progetti di sistemi agrivoltaici, confluito nell’EASY APV Tool EnvironmentAl SustainabilitY of AgriPhotoVoltaic”, strumento per la valutazione degli interventi.

Le Linee Guida per la localizzazione e l’integrazione paesaggistica dei sistemi agrivoltaici

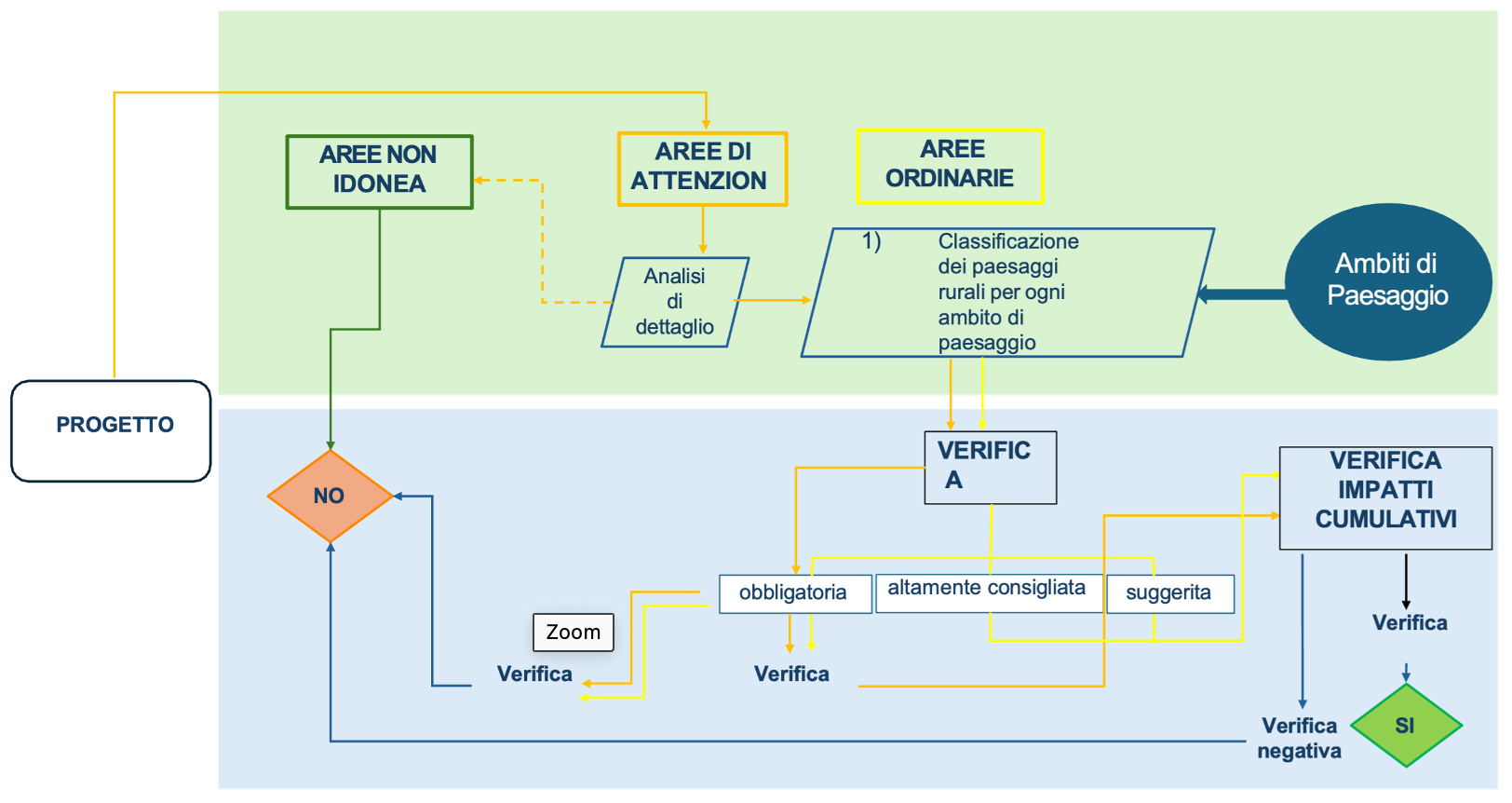

Le Linee Guida per la localizzazione e l’integrazione paesaggistica dei sistemi agrivoltaici, redatte dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (DADI) dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con ENEA, sono finalizzate a garantire una corretta integrazione degli impianti agrivoltaici nei paesaggi agricoli italiani, promuovendo al contempo la transizione energetica e la tutela paesaggistica.

Il percorso metodologico proposto si articola in cinque step principali:

- Identificazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti, in base alla normativa vigente (D.M. 21 giugno 2024) e ai vincoli paesaggistici stabiliti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004).

- Individuazione delle aree di attenzione che, pur essendo idonee, richiedono valutazioni di dettaglio per particolari valori culturali, agricoli o visivi, e per le quali è richiesta la rispondenza a specifici criteri progettuali.

- Classificazione dei paesaggi agricoli, considerando morfologia, trama agricola, colture, permanenze storiche, reti infrastrutturali e vegetazione. Questa classificazione tiene conto anche della pressione urbanistica, distinguendo tra paesaggi periurbani, interclusi, a media o bassa pressione.

- Definizione dei criteri di integrazione paesaggistica articolati in quattro categorie:

- Morfologici, per la coerenza le trame e la struttura del paesaggio;

- Dimensionali, per controllare che le tessere di agrivoltaico non siano sproporzionate rispetto alla dimensione media delle tessere del paesaggio;

- Geometrici, per fare in modo chela trama dell’agrivoltaico sia coerente con la struttura del paesaggio, in particolare rispetto all’allineamento con le colture e all’orientamento dei campi.

- Visivi, per salvaguardare visuali panoramiche e identitarie.

- Verifica dei criteri e valutazione degli impatti cumulativi, indispensabili soprattutto nelle aree non idonee o di attenzione. Si stabiliscono soglie di estensione e distanza tra impianti per limitare l'effetto di artificializzazione del paesaggio legato alla concentrazione degli impianti in aree particolarmente adatte dal punto di vista tecnico e dunque economico (e. g.: prossimità alle cabine elettriche di distribuzione, vincolistica favorevole, etc.), e controllare la percezione visiva del paesaggio.

Il documento fornisce esempi applicativi e matrici per ciascuna tipologia di paesaggio analizzato nella Regione Campania, favorendo una progettazione sostenibile e integrata degli impianti agrivoltaici.

L’AGRIVOLTAICO IN ITALIA

PNRR 2021, Missione 2 «Rivoluzione verde e Transizione Ecologica».

Investimento 1.1 «Sviluppo Agri-voltaico» per sostenere la realizzazione di impianti agrivoltaici di natura sperimentale. Il bando ha incentivato 1.548 MW con 776 milioni di contributi in conto capitale, mentre i ribassi sulla tariffa base (85 €/MWh) sono stati tra il 2% e il 12,1% per le aste e fino al 30% per i registri.

Gli interventi dovranno essere completati entro giugno 2026.

D.M. 22 dicembre 2023, n. 436

Il decreto regola l’accesso ai fondi del PNRR dedicati all’agrivoltaico ed in particolare:

Chi può accedere ai fondi:

- Imprese agricole singole o associate, comprese le cooperative agricole.

- Imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

- Imprese agroindustriali, purché in partenariato con almeno un'impresa agricola.

- Società agricole di persone, capitali o cooperative.

- Consorzi costituiti tra imprese agricole o agroindustriali.

- Soggetti pubblici o privati che realizzano impianti in aree agricole in forma di partenariato con soggetti agricoli.

Le condizioni principali per l’accesso:

- Gli impianti devono essere agrivoltaici avanzati, cioè realizzati in modo da non compromettere l'attività agricola e integrarla, prevedendo sistemi di monitoraggio specifici.

- Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 40% delle spese ammissibili, ed è cumulabile con gli incentivi tariffari previsti dal decreto legislativo 199/2021.

Riapertura del Bando Agrivoltaico PNRR

- Il MASE ha disposto, con Decreto Direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, la riapertura dei termini per accedere agli incentivi PNRR dedicati all’agrivoltaico.

- Dal 1° aprile 2025 fino al 30 giugno 2025 le imprese agricole possono presentare nuove domande per circa 323 milioni di euro residui, nell’ambito della misura “Sviluppo Agrivoltaico” finanziata dal PNRR.

- L’incentivo combina un contributo a fondo perduto (fino al 40% dei costi ammissibili) e una tariffa incentivante sull’energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Restano valide le regole del Decreto MASE 22 dicembre 2023 (cosiddetto “Decreto Agrivoltaico”), che stabilisce criteri e modalità per questi progetti. La riapertura del bando consente di utilizzare tutte le risorse PNRR rimanenti, dopo che la prima call del 2024 non aveva esaurito i fondi disponibili.

Agrivoltaico vs. Rinnovabili

L’agrivoltaico nel 2024 si conferma al primo posto per potenza delle operazioni tra le energie rinnovabili, con 22,7 GW e 541 iniziative per 17,3 miliardi di euro di possibili investimenti (fonte: Irex Annual Report 2025). Supera quindi il fotovoltaico che, sebbene registri 893 operazioni (48,7% del totale delle iniziative mappate nel 2024) si ferma a 16,4 GW e 12,2 miliardi di euro di investimenti.

L’agrivoltaico nei vigneti a Salaparuta, Forlì e Gioia del Colle

di Alice Avila, Unità Relazioni e Comunicazione – ENEA

Un laboratorio a cielo aperto per testare, insieme a enti di ricerca, startup e aziende agricole, l’integrazione tra energia solare e agricoltura per produrre vino. È l’“Agrivoltaico Open Labs” di Enel Green Power a Salaparuta, in provincia di Trapani.

L’impianto agrivoltaico dimostrativo ha una potenza massima di 44 kilowatt picco e dispone di una tecnologia sviluppata dalla startup italiana Sentnet, con moduli bifacciali disposti in verticale. Una tecnologia che, come sottolinea Enel Green Power, consente l’integrazione con le attività agricole, “con una superficie coltivabile maggiore del 90% grazie al ridotto ingombro della struttura fotovoltaica rispetto a tecnologie convenzionali. Anche qui, come nell’impianto verticale di Colfiorito, abbiamo adottato il sistema di raccolta dell’acqua piovana brevettato da Sentnet e integrato con la struttura fotovoltaica. In questo modo la pioggia viene raccolta nelle canalette disposte sotto i pannelli e condotta nelle vasche di condotta. Da qui è possibile riutilizzare l’acqua per irrigare le colture”. Inoltre, l’impianto dispone di una rete intelligente di sensori per monitorare sia la produzione energetica sia quella agricola.

A Colfiorito, invece, si producono lenticchie e zafferano. Anche questo impianto agrivoltaico pilota ha una potenza massima di 44 kilowatt picco e beneficia dei sensori intelligenti per monitorare la produzione di energia, il microclima tra i filari, le condizioni del suolo e il consumo di acqua, con un vantaggio diretto sulla produzione.

Un altro impianto agrivoltaico all’avanguardia realizzato su un vigneto è quello del Gruppo Caviro adiacente alle Cantine Caviro, a Forlì. Costato 1 milione e mezzo di euro, è composto da oltre 1300 pannelli solari bifacciali su una superficie pari a 1 ettaro e mezzo. Come spiega il Gruppo, l’impianto “assolve a due funzioni specifiche: la produzione di energia pulita rinnovabile e la protezione della vite” ed è stato progettato per permettere la migliore inclinazione possibile dei pannelli fotovoltaici proprio per proteggere le viti dai danni atmosferici.

Da ricordare inoltre la Vigna agrivoltaica di comunità, a Gioia del Colle (Bari), il cui vino biologico è stato presentato all’ultimo Vinitaly. Un esempio virtuoso di viticoltura sostenibile grazie alla produzione di energia pulita e al minimo consumo di risorse naturali. La viticoltura con la pergola fotovoltaica ombreggiante consente, tra l’altro, il minor fabbisogno di acqua per l’irrigazione, la generazione di un microclima più fresco, la protezione dagli eventi climatici estremi, la minore esposizione a malattie e la maturazione più lenta dell’uva, con una conseguente diminuzione del contenuto di zucchero. Dunque, un vino migliore e più naturale.