La biomassa forestale: una risorsa importante per la bioeconomia e la transizione energetica

di Vito Pignatelli e Matteo Monni

DOI 10.12910/EAI2025-034

Le bioenergie - che l’IEA qualche anno fa ha definito “Il gigante trascurato nel campo delle energie rinnovabili” - rappresentano oggi la fonte rinnovabile che fornisce il maggior contributo ai consumi energetici finali a livello europeo e nel nostro Paese. La ragione principale di questo risiede nel fatto che la bioenergia è l’unica tra tutte le FER in grado di soddisfare le richieste di energia sotto forma di elettricità, calore e carburanti per i trasporti.

Vito Pignatelli

Presidente ITABIA, Italian Biomass Association

Matteo Monni

Vice Presidente ITABIA, Italian Biomass Association

Come affermato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [1], scienza e modelli analitici dimostrano inequivocabilmente come il cambiamento climatico sia in corso, accelerando importanti trasformazioni dell’ecosistema e rendendo fenomeni estremi sempre più frequenti e acuti. Pur essendo l’ulteriore aumento del riscaldamento globale ormai inevitabile, è assolutamente necessario intervenire il prima possibile per mitigare questi fenomeni ed impedire il loro peggioramento.

Per intervenire e contrastare in modo efficace il riscaldamento globale serve una radicale transizione ecologica verso la completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile, che limiti quanto più possibile le emissioni in atmosfera di CO2 e altri gas climalteranti. Questo richiede l’adozione di strategie e la definizione di obiettivi molto ambiziosi a livello globale ed europeo (es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal) che puntino ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema (‘Net-Zero’) e a rafforzare l’adozione di soluzioni di economia circolare, per proteggere la natura e le biodiversità e garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

Più in particolare, nell’ambito del Green Deal, la Commissione Europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 [2] e, in questo quadro, assume un ruolo decisivo lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) con la progressiva riduzione dell’uso di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) principali responsabili delle emissioni di CO2.

Nel marzo 2023 l'UE ha concordato una legislazione più rigorosa per aumentare la propria capacità di produzione di energia rinnovabile, innalzando al 42,5% l'obiettivo minimo vincolante per il 2030 rispetto a quello attuale del 32%, con l'ambizione di raggiungere il 45%, il che corrisponderebbe quasi a raddoppiare la quota attuale di energie rinnovabili nell'UE.

Promuovere lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili

Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario promuovere lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili, non solo di quelle che producono elettricità, ma anche per quel che riguarda l’energia termica (calore per riscaldamento e raffrescamento domestico e calore ad alta temperatura per usi industriali) e quella consumata per i trasporti, e, in questa prospettiva, le bioenergie, intese come l’insieme di tecnologie utilizzabili per la produzione di energia o vettori energetici (combustibili e carburanti) a partire dalle biomasse, rivestono un’importanza fondamentale.

Quella delle biomasse è una categoria molto ampia, che include ogni sostanza organica di origine biologica, in forma non fossile, prodotta direttamente o indirettamente dalla fotosintesi e impiegabile per la produzione di energia o come materia prima nella biobased industry. Si tratta di una risorsa rinnovabile e ampiamente disponibile, sia sotto forma di residui (forestali, agricoli, industriali o civili) che di produzioni agro-forestali da coltivazioni dedicate, che, in funzione delle caratteristiche intrinseche, può essere destinata a diversi processi di trasformazione.

In ogni caso, le bioenergie - che qualche anno fa furono definite dall’IEA “Il gigante trascurato nel campo delle energie rinnovabili” [3] - rappresentano oggi la fonte energetica rinnovabile che fornisce il maggior contributo ai consumi energetici finali a livello europeo e nel nostro Paese, e la ragione principale di questo risiede nel fatto che la bioenergia è l’unica tra tutte le FER in grado di soddisfare le richieste di energia sotto forma di elettricità, calore e carburanti per i trasporti.

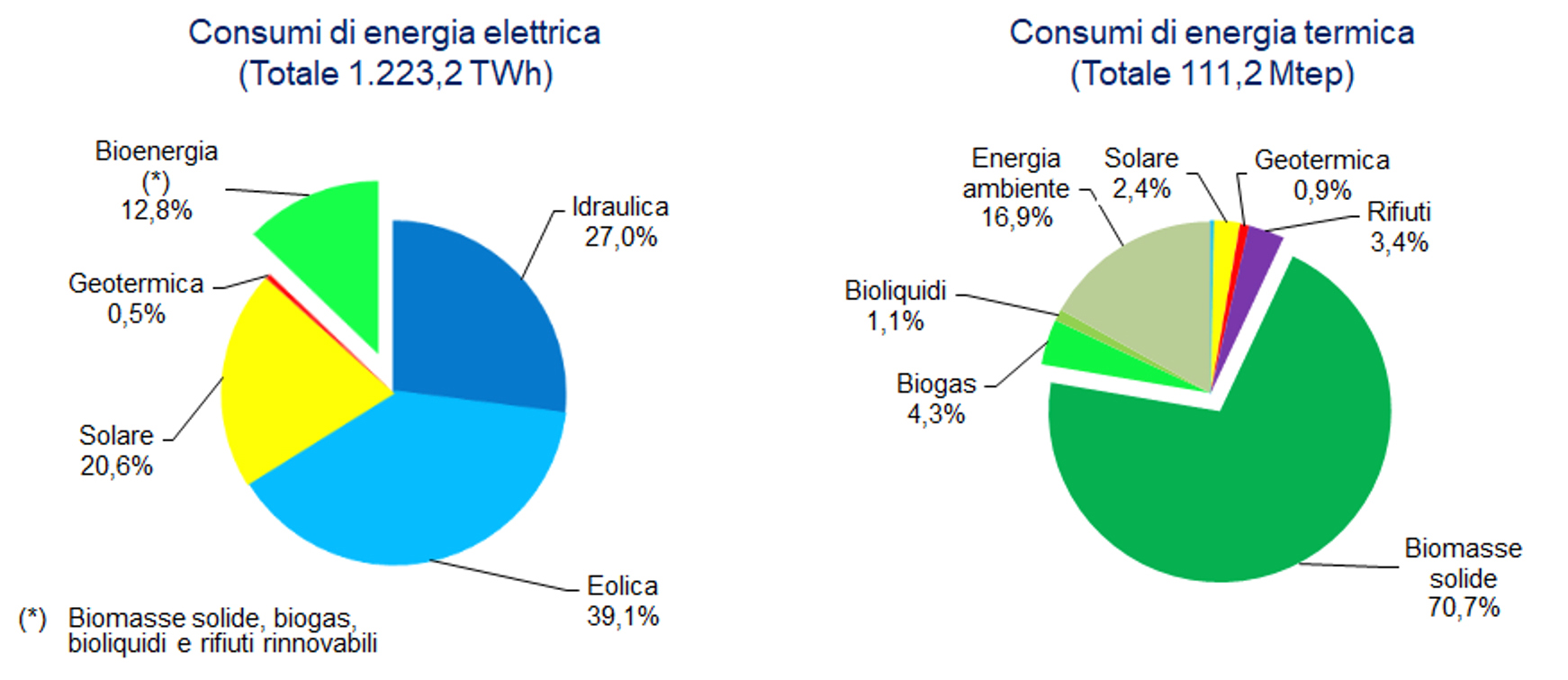

In particolare, soprattutto per quel che riguarda i consumi di energia per il riscaldamento (e il raffrescamento), che rappresentano più della metà dei consumi totali, il contributo della biomassa è fondamentale, come si può vedere dai grafici riportati in figura 1, ricavati dall’elaborazione di dati statistici di fonte EurObserv’ER [4]. Si può quindi affermare senza alcuna esitazione che, senza le biomasse, l’obiettivo di arrivare nel 2030 a ridurre del 55% le emissioni di gas ad effetto serra attraverso la crescita delle energie rinnovabili è del tutto irrealizzabile.

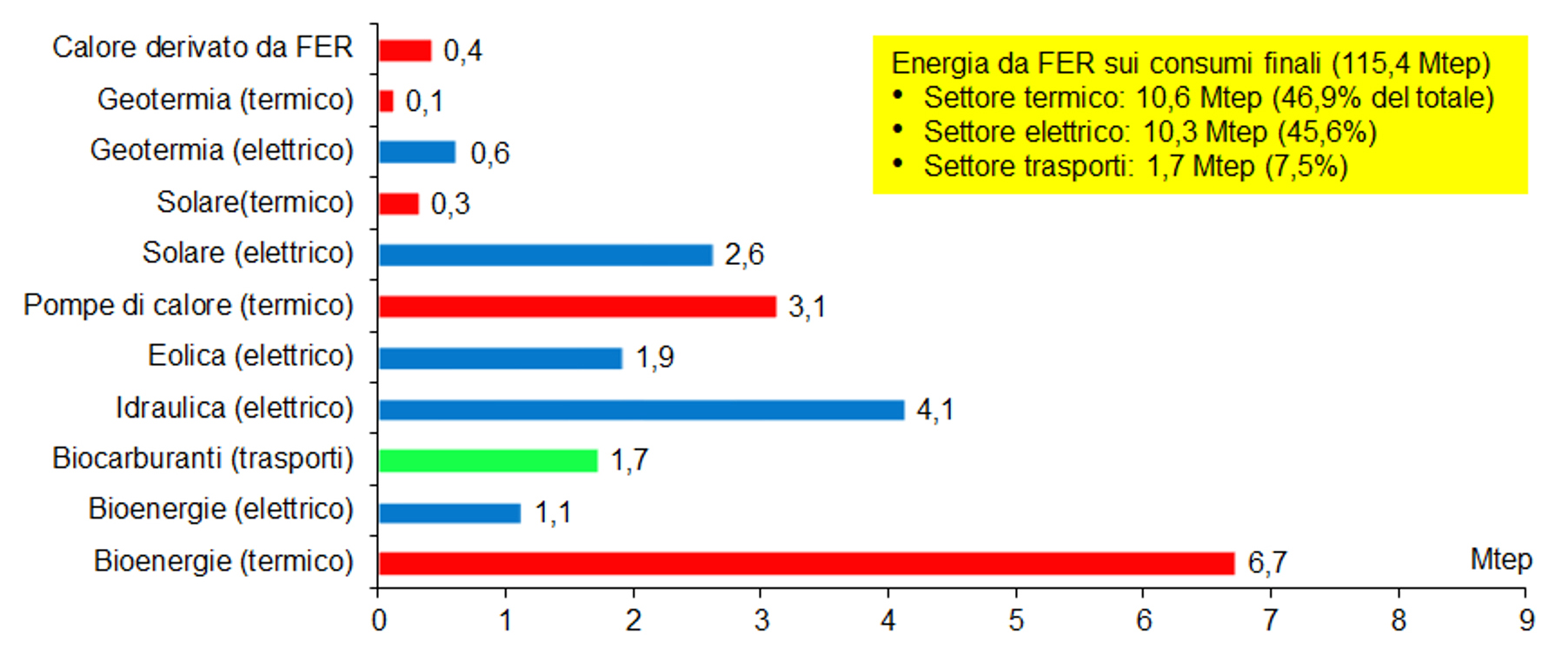

In Italia, in accordo con le rilevazioni statistiche del GSE [5], la bioenergia copriva nel 2023 il 42% del consumo finale lordo di energia rinnovabile e l’8,2% dei consumi totali, con un contributo significativo sia per quel che riguarda la produzione di energia termica che sotto forma di biocarburanti, che rappresentano e rappresenteranno ancora per molti anni l’opzione più importante per contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, come mostrato in figura 2, frutto dell’elaborazione grafica di dati statistici di fonte GSE [5],

Programmabilità e versatilità

Nel nostro Paese, la produzione di energia dalle biomasse può contare su tecnologie mature e un solido retroterra industriale, costituito da migliaia di impianti, in gran parte di taglia medio-piccola, presenti sull’intero territorio nazionale ed è una componente fondamentale sia del mix energetico odierno che di quello tendenziale. La programmabilità e la versatilità di questa fonte la rendono funzionale alla transizione verso un modello di generazione sempre più rinnovabile e partecipato dai consumatori.

I benefici ambientali della bioenergia sono altrettanto notevoli e richiedono di essere analizzati con specifico riferimento alle materie prime e alle tecnologie di conversione utilizzate. La bioenergia è infatti una fonte rinnovabile continua e programmabile, ma non inesauribile, e questo vuol dire che è necessario utilizzare le risorse di biomassa con un ritmo di prelievo tale da permettere ai cicli naturali di ricostituirle, senza alterare gli ecosistemi e, soprattutto, senza entrare in conflitto con la produzione di alimenti e mangimi per l’uso del suolo agricolo o la destinazione d’uso dei prodotti: in altre parole, l’uso delle biomasse a fini energetici ha un senso solo se pienamente “sostenibile”.

I principali ambiti di provenienza delle biomasse per la produzione di energia sono i settori agricolo (inclusa la zootecnia), forestale e agroindustriale. Importante - anche se caratterizzato da aspetti e problematiche specifici - è anche il contributo legato alla gestione dei rifiuti urbani e, in misura molto minore, industriali.

In Italia il settore agricolo e forestale contribuisce solo per il 2,6% ai consumi finali di energia [6], ma, negli ultimi anni, è diventato uno dei maggiori produttori di energia dalle varie fonti rinnovabili (in particolare bioenergie e fotovoltaico), al punto che, nel caso specifico, è stato coniato ed è ampiamente utilizzato il termine “agroenergie”, associato ad una molteplicità di impianti di diverse tipologie e dimensioni distribuiti sull’intero territorio nazionale.

Un elemento di importanza fondamentale in qualsiasi iniziativa per la produzione di bioenergia è indubbiamente la filiera di approvvigionamento della biomassa che, sia per gli impianti a biogas che per quelli alimentati da biomasse legnose per la cogenerazione di elettricità e calore (come l’impianto di cogenerazione di Calenzano (FI) della società Biogenera S,r,l, mostrato in figura 3), determina le dimensioni ottimali dell’impianto. Le dimensioni ridotte (dell’ordine del MW o meno di potenza elettrica installata), oltre a rendere possibile l’approvvigionamento della biomassa in ambito locale, facilitano l’utilizzazione del calore prodotto dai cogeneratori, specie per applicazioni in ambito agricolo/zootecnico (riscaldamento di serre, stalle ed edifici rurali, essiccazione di prodotti agricoli e, in qualche caso, produzione di pellet).

Dalla legna il contributo maggiore ai consumi energetici nazionale

Fra le diverse tipologie di biomassa per la produzione di energia, quella maggiormente diffusa è la biomassa legnosa, sotto forma di biocombustibili solidi (legna da ardere, cippato, pellet, carbone di legna). In Italia, i consumi totali di biocombustibili solidi nel settore termico ammontavano nel 2023 a 6,57 Mtep, di cui 5,99 Mtep (91,2%) per riscaldamento domestico, come si può vedere dalla tabella 1 [5]. In sostanza, fra tutte le fonti energetiche rinnovabili, la legna è quella che fornisce, in termini assoluti, il contributo maggiore ai consumi energetici nel nostro Paese.

Tabella 1 - Impieghi di biocombustibili solidi per la produzione di calore in Italia (2023)

|

Settore |

Consumi energetici (ktep) |

|---|---|

|

Consumi diretti |

6.627 |

|

Residenziale |

5.996 |

|

Commercio e servizi |

80 |

|

Industria |

515 |

|

Agricoltura |

35 |

|

Produzione di calore derivato |

336 |

|

Da impianti cogenerativi |

250 |

|

Da impianti di sola produzione termica |

85 |

|

Totale |

6.963 |

La biomassa legnosa utilizzata in Italia è per la maggior parte di origine forestale, anche se non mancano alcuni esempi interessanti (e virtuosi, come nel caso della centrale a biomasse della società Fiusis S.r.l. di Calimera (LE), alimentata esclusivamente con potature ed espianti degli uliveti locali e premiata nel 2019 con il Rural Businness Innovation Award come miglior esempio europeo della categoria Bio-based value chains [7]) di impiego di biomasse di origine agricola. Di conseguenza, la produzione di bioenergia è in larga parte legata al patrimonio boschivo e la sua sostenibilità è legata, in ultima analisi, all’adozione delle migliori pratiche disponibili per una corretta gestione del patrimonio boschivo.

I boschi, che nel 2020 coprivano nel mondo 4.060 milioni di ha, pari al 31% della superficie terrestre mondiale [8]), sono una componente importante del patrimonio naturale di una nazione e costituiscono, nelle loro diverse tipologie (dalla foresta boreale ai boschi montani delle aree temperate, fino alle foreste pluviali e tropicali) una preziosa riserva di biodiversità, contribuendo in modo fondamentale alla tutela dell'ecosistema mondiale grazie alla loro capacità di assorbire e rimuovere CO2 dall'atmosfera immagazzinandola nella biomassa e, in modo permanente, nel suolo. Gli alberi sono inoltre, con le loro radici, un efficace presidio contro l'erosione e la degradazione dei suoli, specie nelle aree montane.

Una corretta gestione e manutenzione del bosco riveste pertanto un ruolo importante nell'ambito della bioeconomia e della transizione ecologica perché può fornire energia rinnovabile sotto forma di biocombustibili, biomateriali (legname per costruzioni e manifattura, cellulosa per l'industria cartaria, tessile e chimica) e prodotti alimentari di pregio (tartufi, funghi, castagne, frutti di bosco ecc.).

Il patrimonio forestale dell’Italia copre complessivamente circa 11 milioni di ettari (di cui 3,5 milioni inseriti in aree protette), pari al 36,4% dell’intera superficie nazionale. La superficie forestale nazionale è aumentata del 72,6% dal 1936 al 2015, principalmente a seguito della ricolonizzazione spontanea di terre agricole e pascolive abbandonate [9]).

Nonostante la presenza di un consistente patrimonio forestale, i prelievi legnosi interessano all’incirca il 18-37% degli accrescimenti annui di biomassa (media dell’Europa meridionale: 62-67%). La produzione annua media della selvicoltura nazionale negli anni 2000-2015 si può stimare intorno agli 8 milioni di m3, corrispondenti approssimativamente a 5-6 milioni di tonnellate, di cui il 60% circa è legna da ardere.

Opportunità di sviluppo del comparto forestale

Per dare un’idea delle opportunità di sviluppo del comparto forestale italiano, è opportuno sottolineare che la produzione nazionale di biomassa da operazioni di silvicoltura è stimata intorno ai 4-5 milioni di t/anno, mentre invece i consumi stimati per il solo riscaldamento domestico sono dell’ordine dei 16-17 milioni di t/anno, considerando un consumo sostanzialmente costante rispetto al dato ufficiale dell’ultima indagine ISTAT relativa agli anni 2020-2021 [10].

Ovviamente, lo sviluppo di questo comparto (e dell’industria ad esso collegata, a partire dai produttori di macchinario forestale e di macchine per la lavorazione del legno) è direttamente legato alla definizione di una strategia chiara e coerente di promozione della valorizzazione energetica e industriale delle biomasse. A tale riguardo, però, gli obiettivi stabiliti per il 2030 dal Piano nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) non sembrano essere particolarmente ambiziosi.

Infatti, per quel che riguarda la bioenergia nel suo complesso, a fronte di un aumento previsto della potenza installata degli impianti a fonti rinnovabili dai 57.979 MW del 2021 ai 131.043 MW del 2030, l’ultima versione del PNIEC del giugno 2024 prevede una significativa riduzione della potenza elettrica installata, dai 4.106 MW del 2021 ai 3.240 MW nel 2030 [11].

Questa riduzione è dovuta a due principali fattori:

- Il previsto phasing out dei grandi impianti per la produzione di elettricità da biomasse legnose e/o bioliquidi (per il divieto di utilizzare l'olio di palma e i suoi derivati), sostituiti progressivamente da impianti cogenerativi più piccoli alimentati da filiere locali di approvvigionamento (potature, manutenzione del bosco o colture dedicate per gli impianti a biomassa e oli vegetali certificati di produzione nazionale per quelli a bioliquidi). Per quel che riguarda in particolare gli impianti alimentati a biomasse legnose, si tratta della prosecuzione di un trend consolidato, che ha visto la dimensione media degli impianti ridursi dai 6,7 MW del 2010 ai 2 MW del 2023 [12];

- La prevista riconversione di numerosi impianti a biogas dalla produzione elettrica a quella di biometano.

Per quel che riguarda invece il futuro delle biomasse per la produzione di calore, nel quadro più generale di una riduzione complessiva dei consumi finali lordi di energia per il settore termico (da 57,07 Mtep nel 2021 a 49,16 Mtep nel 2030), si prevede un contributo praticamente invariato per il riscaldamento e raffrescamento domestico e collettivo (da 7.477 ktep del 2021 a 7.464 ktep nel 2030).

Evitare un aumento delle emissioni inquinanti

Per evitare un aumento delle emissioni inquinanti causate dalla combustione della biomassa, con particolare riferimento al particolato, dovrà essere favorita con adeguate misure la sostituzione dei vecchi sistemi di riscaldamento con impianti ad alta qualità ambientale ed efficienza e promosso l'uso di biomasse locali con tracciabilità della filiera corta di approvvigionamento.

Il potenziale delle biomasse nazionali per la produzione di calore è però molto maggiore rispetto all’obiettivo previsto dal PNIEC. Secondo una recente stima [13] del Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), considerando le risorse legnose a disposizione, ed escludendo quelle già necessariamente impiegate per la produzione di energia elettrica, è possibile puntare a un obiettivo al 2030 di 16,5 Mtep di energia termica prodotta da biomasse, di cui 8,5 Mtep da biomasse legnose, rispetto al valore di circa 7,5 Mtep indicato nel PNIEC.

In ogni caso, appare evidente che il potenziale produttivo del patrimonio forestale italiano è ancora decisamente sottoutilizzato. A fronte di una superficie boscata che, come si è detto, copre ormai quasi il 37% del nostro territorio e di una produzione nazionale di biomassa da questi boschi dell’ordine dei 4-5 milioni di tonnellate/anno, i consumi attuali di biomasse legnose per usi energetici (riscaldamento domestico, teleriscaldamento e produzione di energia elettrica) possono essere valutati intorno ai 20 milioni di tonnellate/anno.

Questa situazione evidenzia un grave ritardo delle filiere produttive bosco-legno-energia nazionali, le cui cause risiedono principalmente in questioni di tipo culturale e strutturale, che, per essere superate, richiedono diffusione delle conoscenze e adeguati investimenti in tecnologie.

Un approccio moderno e pienamente sostenibile alla valorizzazione della risorsa boschiva dovrebbe prevedere in ogni caso un uso “a cascata” del legno, con una gestione che previlegi le utilizzazioni ad alto valore aggiunto (legno per mobili e arredi, materiale per edifici ecosostenibili, costruzioni navali ecc.), destinando all’uso energetico solo il materiale di risulta dalle operazioni di taglio, esbosco e lavorazione sul posto del legname.

In questo senso, una gestione ottimale del patrimonio forestale nazionale, con la progressiva conversione di boschi cedui a fustaie e un conseguente aumento dei tagli degli accrescimenti annui di biomassa, dall'attuale valore medio del 27-28% fino ad un 64-65%, in linea con quanto avviene negli altri paesi dell'Europa meridionale, si tradurrebbe in un raddoppio della produzione di biomassa, che arriverebbe facilmente a superare i 10 milioni di tonnellate/anno.

Un elemento fondamentale per la sostenibilità economica dell’uso energetico delle biomasse è costituito dai costi di produzione del biocombustibile, determinati principalmente dai sistemi di lavoro utilizzati, dall’organizzazione dei cantieri e l’esperienza degli operatori. Di conseguenza, la moderna meccanizzazione forestale gioca un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche basate sulla valorizzazione dei boschi, consentendo di movimentare la risorsa biomassa con costi contenuti e garantendo al contempo elevati standard qualitativi,

Macchine e cantieri vanno modulati in riferimento alle specifiche qualitative del biocombustibile che si vuole produrre che, a loro volta, sono condizionate dal tipo di apparato impiegato per la loro conversione energetica. È necessario in ogni caso tener conto delle caratteristiche delle attività silviculturali eventualmente presenti sul territorio e delle relative interazioni con il locale tessuto economico e sociale, nonché di eventuali vincoli ambientali, paesaggistici e simili.

Un’attenta valutazione di tutti questi aspetti è la premessa indispensabile per individuare, fra tutte le possibili soluzioni, quella che si adatta meglio ad una specifica realtà territoriale e presenta le migliori caratteristiche di sostenibilità ed economicità.

A puro titolo di esempio, nell’ambito del Progetto GESTA (Gestione EcoSostentibile Territorio Abruzzo), finanziato dal MASAF, un’iniziativa che ha suscitato un grande interesse è stata l’allestimento (ottobre 2023), su un’area protetta appartenente al Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, di un cantiere forestale dimostrativo di una nuova modalità di lavoro basata sull’integrazione animale-macchina che mira a rendere più efficiente il lavoro con animali e più eco-compatibile quello con le macchine [14], consentendo una forte mitigazione degli impatti ambientali relativi all’introduzione della meccanizzazione in contesti ecologicamente sensibili (figura 4).

In conclusione, la valorizzazione delle biomasse forestali può rappresentare un importante fattore di crescita economica e occupazionale. Nel nostro Paese ci sono circa 6.500 imprese forestali con poco più di 12.000 addetti e nel complesso la filiera legno-energia conta oltre 14.000 imprese per un fatturato di oltre 4 miliardi di euro, superando i 72.000 addetti [13]. Fatturato e occupati crescerebbero linearmente con l'aumento della produzione di biomassa nazionale.

Una crescita sostenibile delle filiere energetiche e/o industriali legate ad un corretto sfruttamento della biomassa implica necessariamente un incremento numerico di tutte quelle macchine e sistemi tecnologici che ne rendono possibile la raccolta, il condizionamento, il trasporto e lo stoccaggio.

A titolo puramente esemplificativo, da un'indagine completata a fine 2024 dal CNR IBE (con risultati in attesa di pubblicazione) in 10 Regioni Italiane dell'Italia Centrale e Meridionale è emerso che ogni 2.500 tonnellate di biomassa forestale raccolta è richiesto l'impiego di almeno un trattore e una gru. Di conseguenza, per l'industria del settore, un aumento della produzione annua di biomassa pari a 5 milioni di t richiederebbe l’impiego, e quindi la produzione, di almeno 4.000 nuovi mezzi solo per queste due tipologie di macchine.

Bibliografia

[1] Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - #NEXTGENERATIONITALIA, 7 maggio 2021

[3] IEA - Renewables 2018, Analysis and Forecasts to 2023 (2019)

[4] EurObserv’ER - The State of Renewable Energies in Europe 2024, aprile 2025

[5] GSE - Energia da fonti rinnovabili in Italia nel 2023, gennaio 2025

[6] Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Situazione Energetica Nazionale 2023, settembre 2024

[7] https://rubizmo.eu/news/view/a6e02690-6bac-4f1d-9381-4e74d445f63b

[8] FAO - Global Forest Resources Assessment 2020

[9] Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Rapporto sullo Stato delle Foreste (RaF) in Italia 2017-2018, marzo 2019

[10] ISTAT - Consumi energetici delle famiglie. Anni 2020-2021, dicembre 2022

[11] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Piano Nazionale Integrato per L’Energia e il Clima, giugno 2024

[12] Elaborazione su dati GSE 2011 - 2025

[13] Coordinamento FREE - I benefici industriali e occupazionali della transizione energetica in Italia, marzo 2025